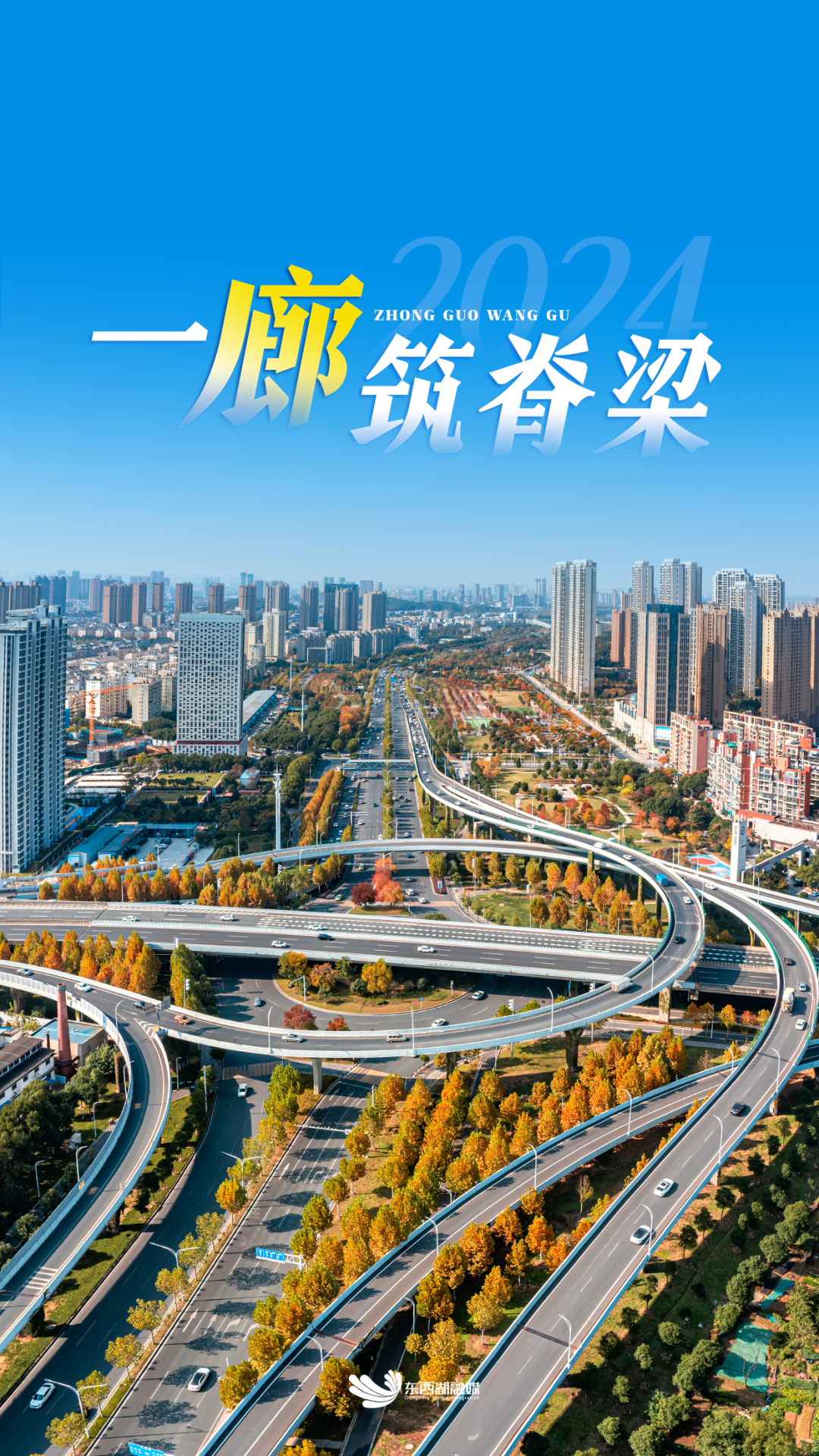

中国网谷:一廊筑脊梁

107国道

北起北京广安门桥

南至港深之交的文锦渡口岸

全长2698公里

途经冀、豫、鄂、湘、粤诸省

它不仅是贯通中国南北的公路交通大动脉

更是我国首条列入亚太地区

国际公路网的洲际公路

从广袤平坦的华北,到群雄逐鹿的中原,再到荆楚大地、三湘四水、南越丘陵……一路上,这条繁忙国道穿越数十座城市、上百个城区,车水马龙、川流不息之间,塑造和改变了不少地方的城市发展格局。在深圳宝安,它有“第二深南大道”之称,贯穿广深科技创新走廊核心区,被视为“鹏城一翼”“湾区动轴”。在长沙天心,它刚刚更名为“天心大道”,沿路百亿投资数字产业园建设如火如荼,成为长株潭融城发展的重要干道。

而在东西湖65年建区发展史上,全长29.5公里的107国道东西湖段(又名东西湖大道),同样是一条引领城市发展、刻画城市脉络的神奇公路。

上世纪60年代建成通车,90年代成为开发区发展主轴,新时代历经工业倍增计划、双百园区工程多轮提升,东西湖大道沿线已是工厂林立、车马不息、人流如织,形成了一条绵延40余公里的产业大走廊,集历史城脉、工业脊梁、创新高地、陆港枢纽于一身。

眼下,这条产业“脊梁”正在加速蜕变,升级形成全新的东西湖南部科创智造大走廊,在全区奋力打造的“1+4”主导产业链条上实现了“五有其四”,成为扛鼎整个武汉临空港经济技术开发区制造业的坚实底盘。

《东西湖区志》记载,东西湖大道(107国道东西湖段)于1959年开工兴建,1960年元月通车,既是东西湖农副产品运往中心城区的运输干线,也是武汉通往鄂西北与河南的交通要道。

经历1985年、1993年两次改造后,1995年,东西湖大道拓宽升级为双向八车道的国家一级公路,成为武汉市重要出口公路,也是全市车流量最大的路段之一。

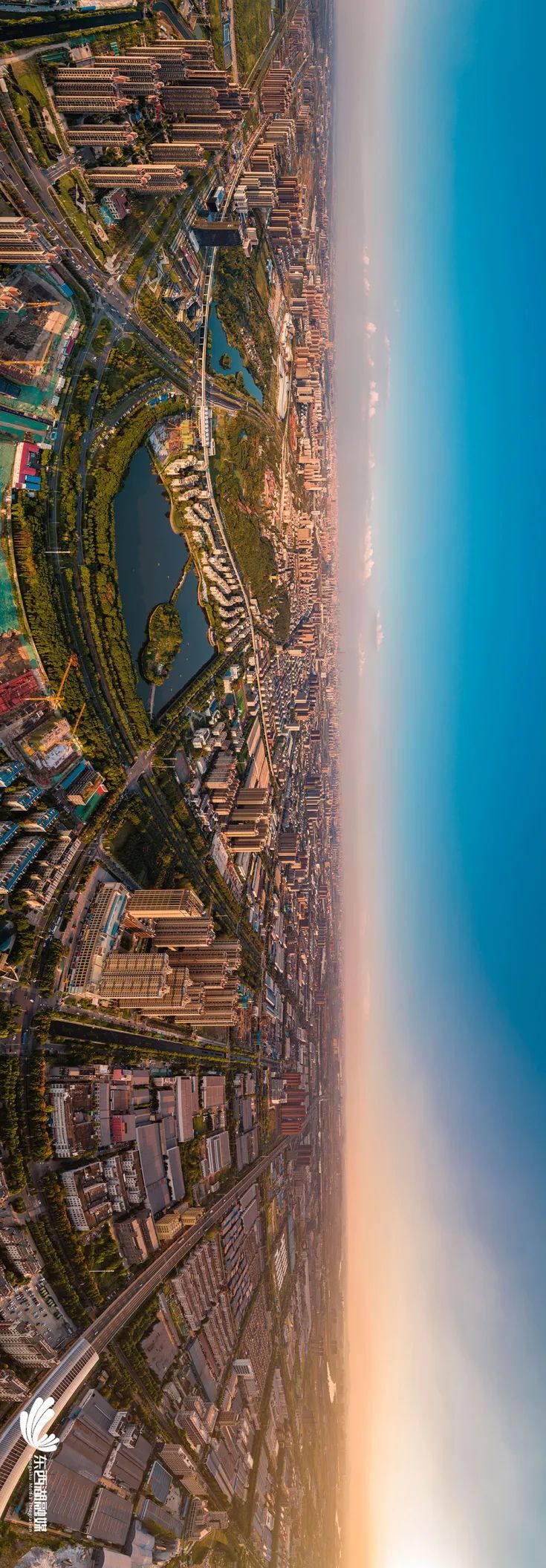

107国道穿城而过,形成了东西湖吴家山主城的城市骨架。

上世纪60年代起,东西湖大道作为城市主轴,由东南向西北贯穿了整个吴家山主城,成为武汉西北大门的交通要道。在吴家山段,根据国营农场灌溉沟渠而命名的道路一支沟、二支沟、三支沟等,沿着东西湖大道南北两侧依次铺展、延伸,形成鱼骨式的路网结构,搭起了东西湖主城核心居住区的基本格局,政府机关、商圈住宅、学校医院都集中于此。

上世纪90年代初,东西湖白手起家,自筹经费创办区级吴家山经济技术开发区。首期开发的8平方公里就是以吴家山城区为依托,沿着东西湖大道建设,东起张公堤,西至十一支沟,规划开辟工业、高科技产业、金融商贸、旅游娱乐、商住文化五大功能区域。

随着城市的发展,临空港大道—金山大道成为东西湖新的城市主轴。

开发区成立后的首桩大事,是1993年台湾统一集团落户,开启了东西湖借势腾飞实现工业化转型的大门,而统一企业的厂址,就落子于东西湖大道与七支沟(现七雄路)、八支沟(现八方路)的合围区域。1993年11月13日,武汉市委、市政府同意设立武汉吴家山台商投资区,其范围沿着东西湖大道再次向西延伸至107国道东西湖段1175公里处。

新世纪伊始,东西湖邀请国内外知名机构对台商投资区规划进一步深化扩展,于2000年明确了新的规划范围:以107国道为轴线,南北各扩1000米左右,向西延伸至走马岭打靶堤。

在东西湖大道、革新大道、惠安大道合围而成的区域中,各类工业园、物流园密布,形成了东西湖工业的脊梁。

此后,东西湖区招商引资、自主培育的绝大部分工业企业都落户于这条主轴线上,并拉动了城市沿着东西湖大道“生长”,逐步形成了一条边界清晰的产业走廊。

这条走廊纵向以东西湖大道为轴,从张公堤路纵向往西,沿着吴家山、长青、走马岭一直延伸到新沟镇;横向则由北向南,金山大道、东吴大道、革新大道、团结大道、惠安大道依次铺展。

在这条产业走廊里,乘势而上、自力更生的东西湖人充分发挥聪明才智,恣意挥毫泼墨,绘就了一幅传统农业区迅速完成工业化转型的神奇画卷。

台商投资区,来了!1993年统一集中抢滩布点后,形成了第一波外资集聚效应,远东集团、大荣集团、士林集团、华城电机、台玻集团、敏实集团等知名台资企业陆续进入,发展形成了中国大陆继昆山、东莞后的第三大台商投资区。

上世纪90年代,吴家山台商投资区正式获批。(资料照片)

海峡科创园,有了!吴家山海峡两岸科技产业开发园最初划定面积为107国道以南、团结大道以北、五环大道以西、九通路以东,总面积为1平方公里,后扩大至2.76平方公里。按照武汉市“一区多园”政策,海峡科创园内企业享受东湖高新区一样的政策利好,长兴电器、回盛生物、维斯第等一批本土骨干企业由此孵化萌发。

海峡科创园孵化出了长兴电器、回盛生物等一批本土优秀企业。

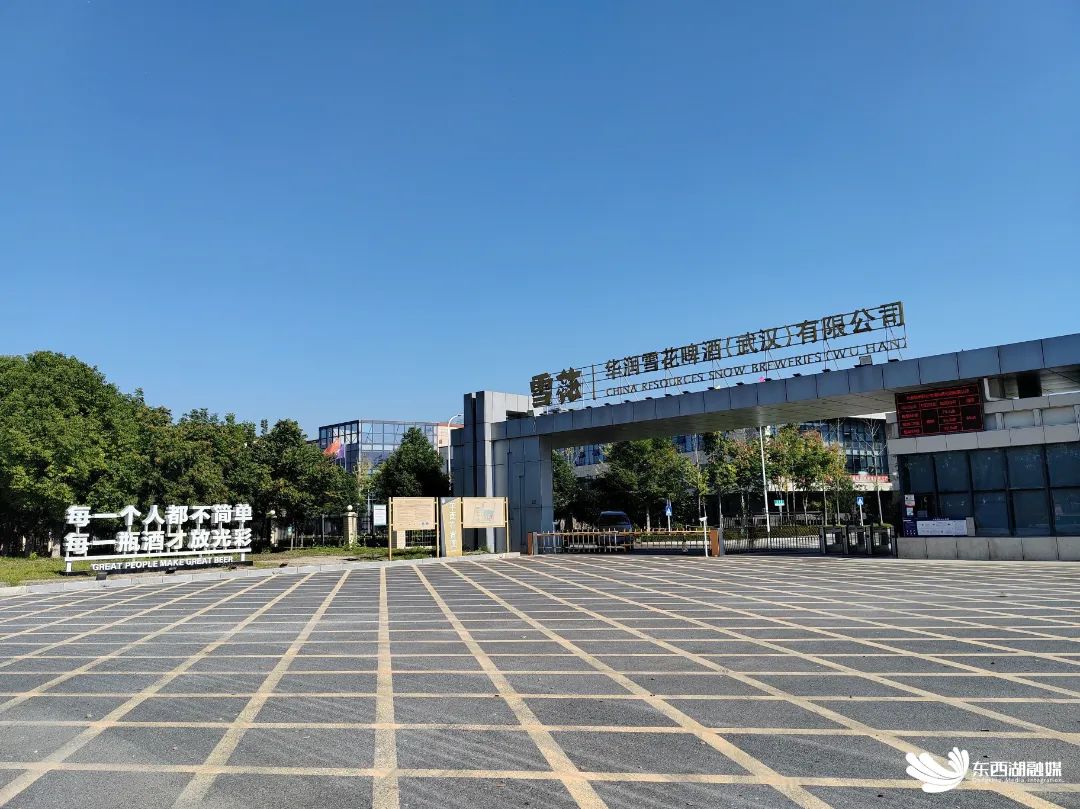

食品加工区,火了!同样是统一集团落户东西湖生产方便面、瓶装水的示范效应,吸引了百事可乐、乐百氏、法国达能、光明乳业、华润雪花等国内外食品龙头企业纷纷相中东西湖,集中落户于东西湖走马岭段,形成了华中地区规模最大的食品加工企业密集区。

华润啤酒等龙头食品企业扎堆。

综保物流园,成了!在东西湖区境内,除了107国道外,还有京港澳高速、沪蓉高速、汉丹铁路等多条国家交通大动脉交汇,这使得东西湖成为各大物流业巨头布局湖北、辐射华中、联通欧亚的不二之选。后来,东西湖保税物流园成立,吸纳全区物流产业集聚发展,中欧班列(武汉)始发站、武汉新港空港综合保税区、国家级武汉陆港型物流枢纽相续落户于此,进一步巩固了东西湖物流大区的地位。

武汉新港空港综保区东西湖园区。

就这样,在这样一条绵延约40公里的产业大走廊上,各类大小企业、平台、通道扎根于此,通过聚集、发展、更迭、融合,最终形成了以食品加工、机电制造、物流运输三大主导产业,为整个东西湖发展贡献了源源不绝的工业力量。

到2010年东西湖正式获批成为国家级经济技术开发区时,一条产业特色鲜明、制造实力雄厚、规划布局相对集中、资源功能配置完整的产业大走廊,已在东西湖南部基本成型。

彼时,恰逢武汉市启动工业倍增计划,以东西湖大道为主轴的产业大走廊,当仁不让地成为“主阵地”。

一时间,整个大走廊内机器轰鸣、热火朝天,那些待开发的丘陵荒野经过“七通一平”的基础建设,化身成为一马平川、道路纵横的工业园区,可供千亿级产业、百亿级企业“拎包入住”。

东西湖搭上了“工业倍增”的快车,京东方等百亿级企业相继落户。

2012年到2014年,东西湖区累计完成了80平方公里工业园的连片开发,率先在全市实现了工业发展区基础设施全覆盖,并成功将食品产业园、保税物流园、台商工业园、海峡科技园四个功能产业园区连成一片,并进一步向西部新沟镇等区域拓展,奠定了“大开发”格局。

在为大走廊外拓骨架、累积产业空间的同时,东西湖人还在内练筋骨,推动“廊内”各大产业不断摸索前行,聚能成势——

良品铺子等本土企业茁壮成长。

食品加工业率先破题——

国家级食品加工区最早提出“布局集中、产业集聚、土地集约”的发展原则,按照工业生态化原理在东西湖大道走马岭地区规划建设食品工业核心园区。

按照这一思路,原址位于“廊外”的华润雪花啤酒以改造升级为契机,将100万千升啤酒搬迁新建项目落户于该园区,2018年投产后迅速成为华润集团在全国的啤酒技术研发基地和中高端啤酒生产基地。

华润雪花啤酒完成了搬迁建厂,聚集到东西湖国家级食品加工区。

此外,益海嘉里、光明乳业、良品铺子、周黑鸭等既有企业或增资扩产建设新厂新线,或通过“设备换芯”“生产换线”等技术改造打造无人车间和智能化生产线,实现了提档升级。

最终,“廊内”形成了涵盖肉制品、休闲食品、饮料、果蔬深加工、医药制造、烟草以及配套印刷包装等项目的食品大健康加工产业集群。

华润雪花、蒙牛乳业等新工厂代表着国内食品加工企业的高水平。

物流运输业随后跟上——

2013年,东西湖通过扩展物流园规划面积、引导传统物流业优化运营模式、鼓励企业与物流园资源嫁接转换、加大对业态新规模小的企业支持力度等一系列举措,整合资源、扩能升级,不断提升物流产业发展结构,迎来了物流企业产业集聚发展的高速期。

在“廊内”,以京东商城、苏宁易购、DHL、德邦物流为代表的一批国内外知名物流“天团”相继入驻。同时,武汉新港空港综合保税区正式封关运行,成为我国开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全、手续最简化的特殊开放区域之一。中欧班列(武汉)经过多年发展,初步形成“联通欧洲、覆盖中亚、衔接日韩、连接东盟”的国际多式联运服务网络,成为国内外贸企业进出口的重要运输通道之一。

位于东西湖陆港枢纽中的京东物流基地。

尤其是2021年底,武汉获批建设陆港型国家物流枢纽。该枢纽位于东西湖区境内,紧邻汉丹铁路、京港澳高速、沪蓉高速、107国道等物流大通道,由吴家山铁路物流基地、武汉新港空港综合保税区(东西湖园区)、汉欧国际物流园三大功能板块组成,空间上形成“一基地、两园区”的总体布局,成为湖北、武汉通往世界的窗口。

中欧班列(武汉)始发站。

“廊”中有“港”,“廊”“港”交融。

刚刚闭幕的区两会上,东西湖区明确提出以陆港枢纽建设为载体围绕107国道打造“陆港枢纽新区”的目标,一场“廊”与“港”深度融合的产城融合大戏,由此拉开了序幕。

(策划 东西湖区融媒体中心编委会 图 东西湖融媒图片资料库)